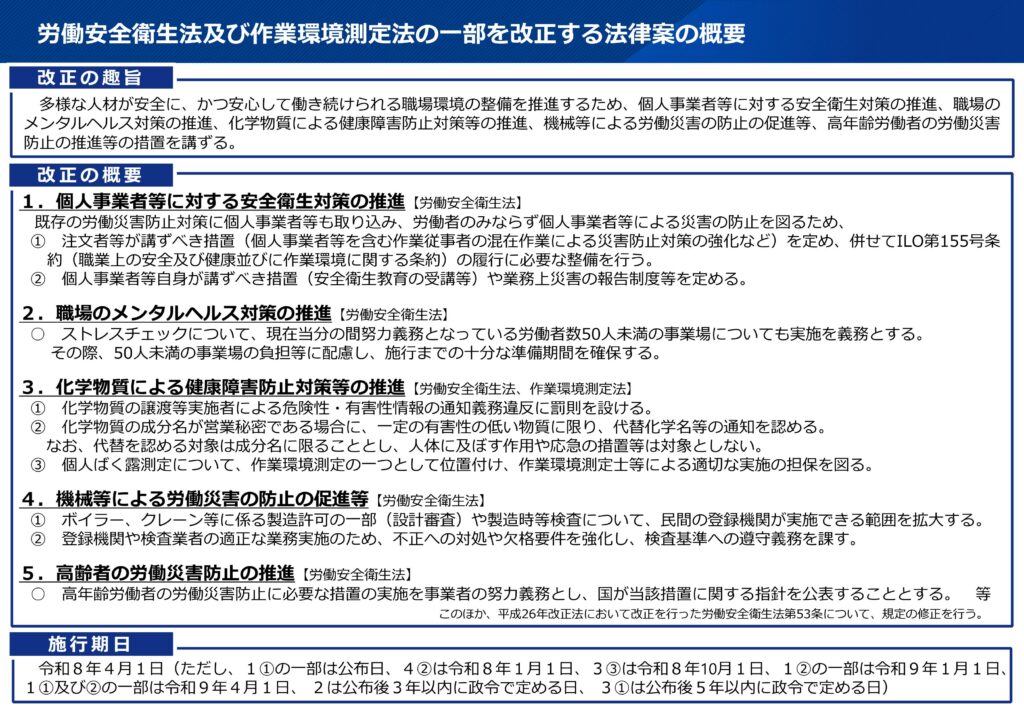

2025年3月14日、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が、第217回通常国会に提出されました。

改正の趣旨

改正の趣旨は

「多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため」 です。

5項目の改正案

1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

2.職場のメンタルヘルス対策の推進

3.化学物質による健康障害防止対策等の推進

4.機械等による労働災害の防止の促進等

5.高年齢労働者の労働災害防止の推進

これらの改正を施した「労働安全衛生法及び作業環境測定法」を、2026年(令和8年)4月1日に施行しようとしています。

職場のメンタルヘルス対策の推進

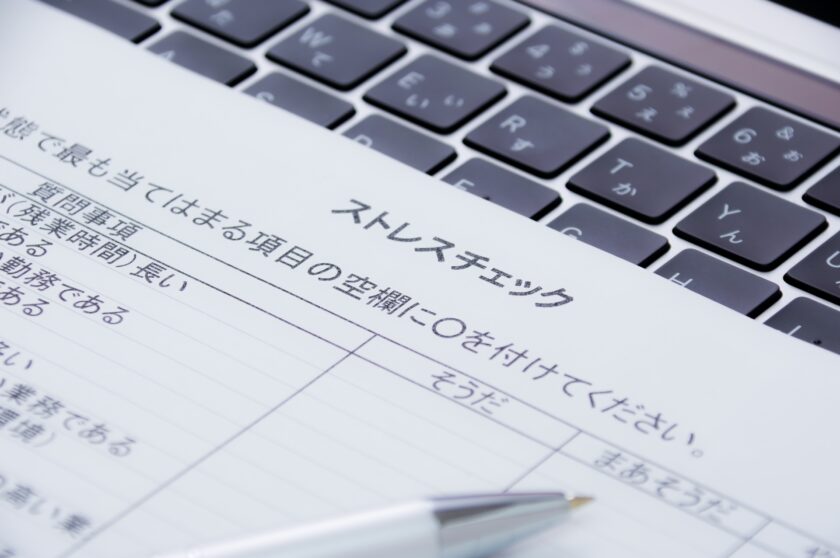

2の職場のメンタルヘルス対策の推進として、ストレスチェックは、労働者数50人未満の事業場でも義務化という内容となっています。

ただし、法律の施行までは、事業場の負担を考え、一定の準備期間が想定されています。

労基署への報告義務は課されないような動きですが、いよいよあらゆる事業場で年に1回のストレスチェックを義務として実施しなければならないわけです。

検討課題はたくさん

とは言え、施行あるいは施工後の検討課題はたくさんあると言えます。

厚労省の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」は、50人未満の事業場でも、メンタルヘルス対策推進のため、ストレスチェックを行うことを検討してきました。

その中間報告(2024年11月)で、労働者のプライバシー保護、医師の面接指導、事業場の担当者の教育などの検討課題を上げています。

実施費用をコストと考えるのか?

さて、50人未満となると産業医の選任は成されていない事業場規模です。

よって、事業場のマンパワーやプライバシーの問題から、外部機関を使うことが推奨されそうです。

年に1回とは言え、それなりの経費はかかります。

それをコストと考えるのか、投資と考えるのか、経営者の姿勢が透けて見えそうです。

よい職場づくりの調査と考え、他のサーベイの代わりに集団分析を活用すれば一石二鳥。いや、二鳥どころではないかもしれません。

将来に向けての投資になるのではないでしょうか。

ストレスチェック本来の目的をもう一度確認

ところで、改めて、ストレスチェックは何のためにするのでしょうか?

もちろん、法令遵守のためにしなければならないという事情はあります。

ですが、そもそもは、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することが目的です。

そのために、労働者自身が、自分のコンディションを正しく理解し、職場では集団分析結果を活用して、悪いストレスの要因となるものを取り除き、健康増進に繋げ、よい職場風土でよい仕事ができるよう整えていくことも目的です。

小規模な事業場にも義務化されるに当たっては、その目的を経営者や事業場の責任者には理解してもらう必要を強く感じます。

人材の確保のためにも

言うまでもなく、人手不足を様々な産業が抱えています。

いかに優秀な人材を採用し、離職させないかが、特に中小規模の組織には喫緊の課題です。

であれば、ストレスチェックを実りあるものにし、働きたい職場をつくるための経営戦略と位置づけてはいかがでしょうか。

健康管理や安全衛生施策だけに留めるには、労力が勿体ないように思うのです。

どのように推進したらよいかお悩みの皆さま、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらへどうぞ。